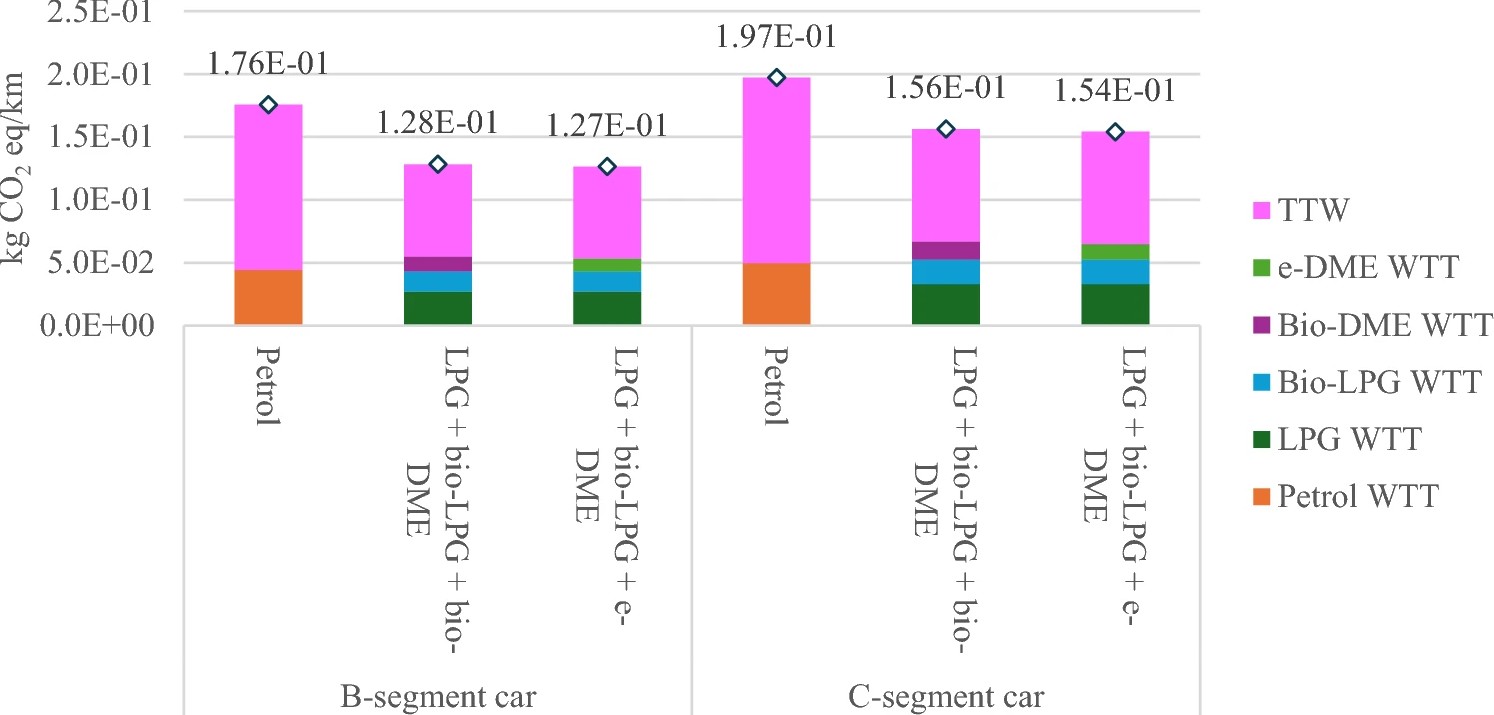

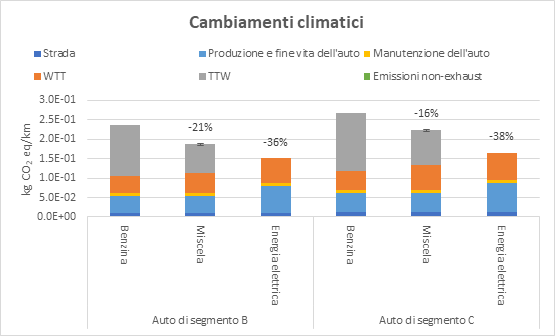

Sulla rivista scientifica Journal of Environmental Management è stato pubblicato un nuovo articolo intitolato Navigating through Holistic and Integrated LCSA of passenger cars with different power supply: Methodological limitations and research needs. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il centro di ricerca tedesco Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), grazie a una borsa finanziata dal Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico. Scopo dello studio è stato testare la nuova versione 2.1 della metodologia HILCSA, applicandola a un confronto tra un’autovettura a benzina, un’autovettura elettrica e un’autovettura alimentata da una miscela di GPL, bio-GPL e biodimetil etere (bio-DME).

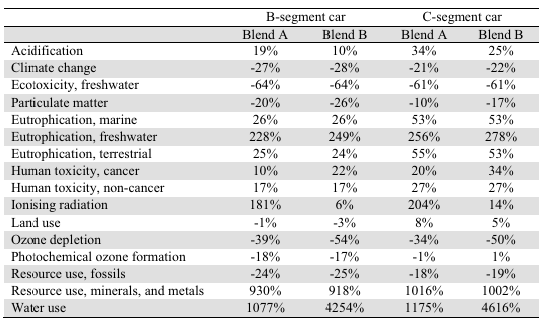

In questo primo studio di Life Cycle Sustainability Assessment del gruppo di ricerca AWARE, integrante cioè gli impatti ambientali, economici e sociali, sono state incluse 81 categorie di impatto, successivamente raggruppate e pesate per obbiettivo di sviluppo sostenibile (SDG), fino ad ottenere un indice finale. Le due auto alternative a quella a benzina, sebbene producano un impatto ambientale minore, sono risultate avere complessivamente un impatto maggiore dell’auto a benzina (+8% per l’auto a miscela e +30% per l’auto elettrica). Tuttavia, la bontà dei risultati può dirsi non ancora sufficiente, per via di un esteso numero di limitazioni, fra le quali: la versione obsleta del database ecoinvent incorporata nel database soca v.2 (questa è la versione a cui HILCSA v.2.1 è associata), l’approssimazione dei prezzi presenti in ecoinvent, il non sempre chiaro raggruppamento delle categorie di impatto per obbiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e la specificità del set di pesatura al contesto tedesco. D’altro canto, la metodologia HILCSA si è dimostrata flessibile, di facile utilizzo e con un’impostazione metodologia sufficientemente robusta per permettere di eseguire uno studio LCSA a partire da un un singolo inventario inserito.

Questo lavoro ha evidenziato potenzialità di miglioramento della metodologia HILCSA (attualmente in fase di aggiornamento) e del database soca (attualmente alla versione v.4) e ha fatto progredire le modalità d’interpretazione numeriche e grafiche dei risultati derivanti dal loro utilizzo, con un beneficio sulla comprensione e comunicazione dei risultati di studi futuri.