Mercoledì 13 Ottobre avremo il piacere di partecipare ad una tavola Rotonda presso la Centrale dell’Acqua di Milano in occasione del lancio del progetto #BeviMI.

BeviMI vede i tre atenei milanesi Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’associazione CICMA (Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua) uniti per promuovere attraverso l’App BeviMI e gli ecocompattatori di Coripet l’utilizzo dell’acqua di rete e la riduzione e il riciclo della plastica.

I delegati alla sostenibilità dei tre Atenei milanesi – Stefano Bocchi, Matteo Colleoni ed Eugenio Morello si confronteranno con CICMA, Coripet ed MM sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la promozione di comportamenti responsabili in grado di contribuire alla Transizione ecologica della città di Milano.

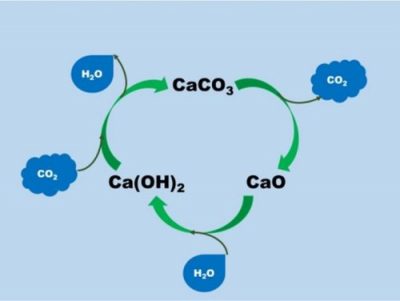

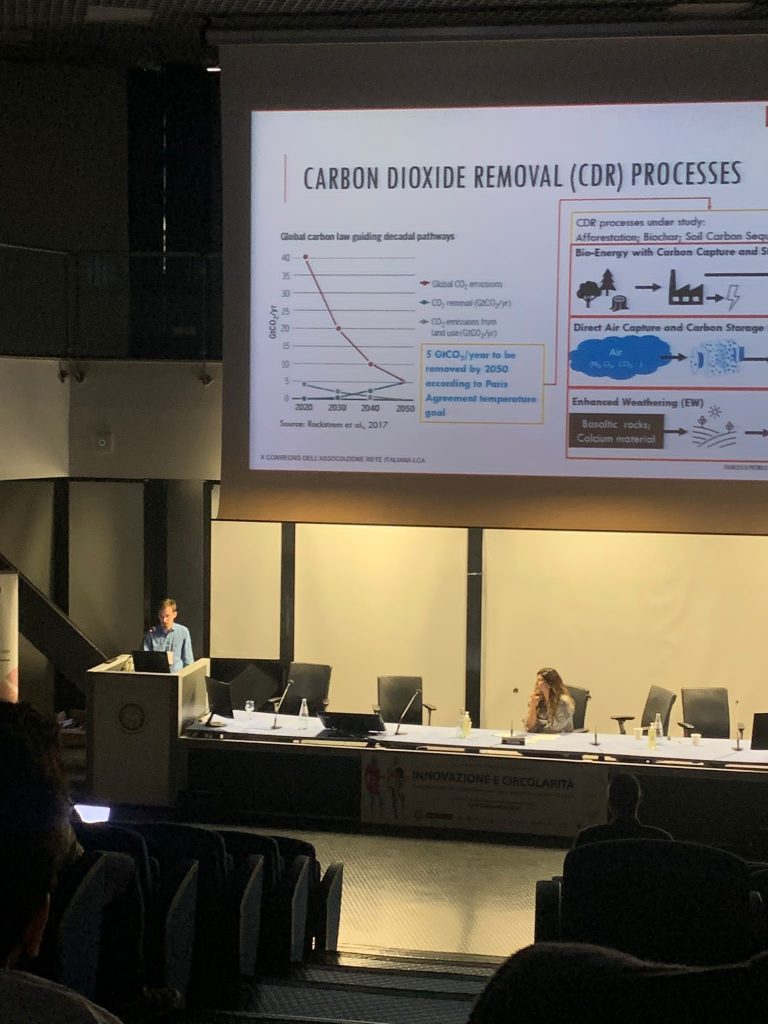

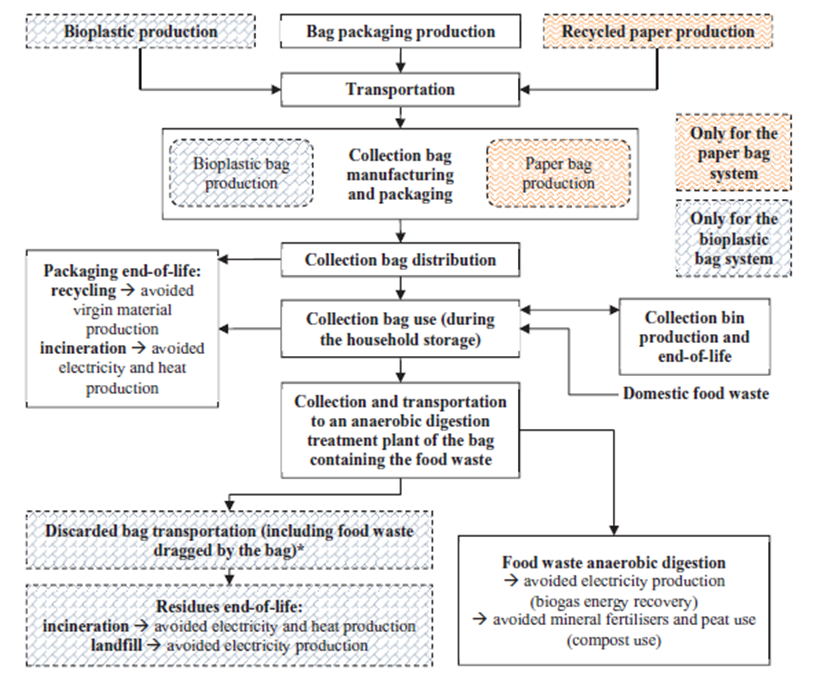

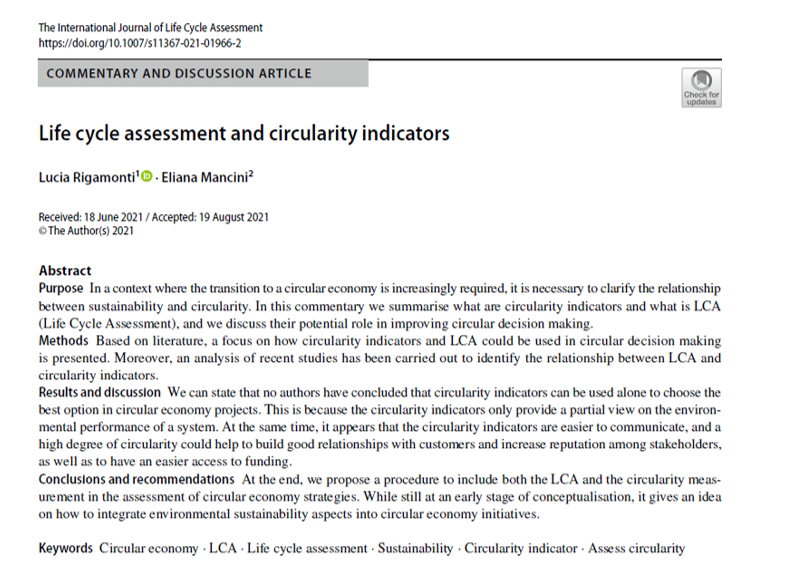

Noi approfondiremo i contenuti e i metodi della Ricerca interuniversitaria legata al progetto, basata sul concetto di “citizen science” e sull’uso della metodologia LCA per valutare l’impatto delle diverse filiere di approvvigionamento di acqua (dalla rete o con bottiglie di plastica) e dei diversi trattamenti del rifiuto di PET (recupero energetico, raccolta non selettiva del PET e raccolta selettiva col metodo Coripet “bottle to bottle”).

La tavola rotonda potrà essere seguita al seguente link.

Maggiori informazioni sul progetto e su CICMA sono disponibili al seguente link.