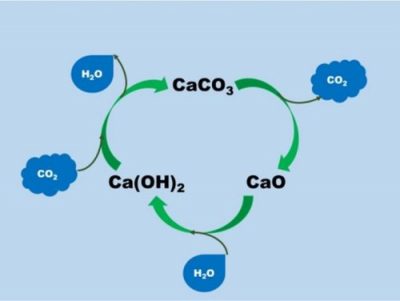

La calce è un prodotto che viene utilizzato in diversi settori: nei materiali da costruzione, nell’ingegneria civile, nel trattamento dei flussi inquinati (emissioni gassose, fanghi da depurazione), nell’industria chimica, nei processi metallurgici (ferrosi e non ferrosi), in agricoltura. Durante la calcinazione del calcare, ovvero il processo di produzione della calce, viene emessa CO2 da due fonti: l’uso di combustibili fossili e la decomposizione ad elevate temperature del carbonato di calcio (CaCO3). Successivamente la calce è in grado di assorbire una certa quantità di CO2 dall’atmosfera, variabile in funzione dell’utilizzo specifico.

Nel lavoro finanziato da EuLA (European Lime Association) si è valutato, mediante un’estesa analisi di letteratura, il potenziale di assorbimento della CO2 atmosferica attraverso il processo di carbonatazione durante la fase di utilizzo della calce sia nella forma “viva” (ossido di calcio, CaO) sia nella forma “spenta” (idrossido di calcio Ca(OH)2). Per le applicazioni considerate si è analizzata la letteratura scientifica attualmente disponibile, allo scopo di individuare l’effettivo potenziale di carbonatazione durante la vita dei prodotti, così da valutare in maniera più completa il reale impatto dell’industria della calce sul rilascio atmosferico di biossido di carbonio. Dallo studio risulta che circa il 23-33% della calce utilizzata nel mercato UE carbonata, riassorbendo in questo modo una quota parte della CO2 emessa durante la calcinazione.

Il lavoro è disponibile in modalità open access al seguente link .

Il rapporto completo è invece disponibile al seguente link .