È disponibile l’articolo di comunicazione scientifica riguardo la Social Life Cycle Assessment (S-LCA), pubblicato dalla rivista Ingegneria dell’Ambiente.

Social Life Cycle Assessment (S-LCA): Metodologia e Applicazioni

La Social Life Cycle Assessment (S-LCA) è una metodologia innovativa, introdotta nel 2009 grazie agli sforzi congiunti del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e della Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC).

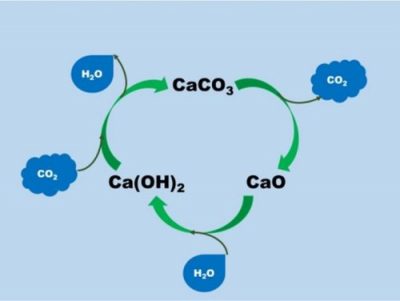

Questo approccio è stato progettato per valutare la sostenibilità sociale di prodotti e servizi, ampliando il concetto di analisi del ciclo di vita già applicato nel contesto ambientale (Environmental Life Cycle Assessment, E-LCA) e integrandolo con la valutazione economica (Life Cycle Costing, LCC).

L’obiettivo è ottenere una visione complessiva della sostenibilità, considerando i tre pilastri fondamentali: società, ambiente ed economia.

Evoluzione e Linee Guida della S-LCA

Nel 2021, dopo undici anni di applicazione pratica, sono state pubblicate le nuove linee guida della S-LCA, che riflettono l’esperienza accumulata e gli sviluppi metodologici a cui si è arrivati nel tempo.

Fin dalla sua nascita, la S-LCA ha fatto sua la struttura metodologica della norma ISO14040, originariamente concepita per l’analisi del ciclo di vita ambientale, alla valutazione degli impatti sociali.

Questa integrazione permette di fornire una valutazione completa e multidimensionale della sostenibilità, fondamentale per la gestione responsabile delle organizzazioni e dei loro prodotti.

Applicazioni della S-LCA

La S-LCA può essere utilizzata per migliorare le prestazioni sociali delle organizzazioni. Tra le principali applicazioni vi sono:

Supporto ai processi decisionali: fornendo informazioni dettagliate sugli impatti sociali, la S-LCA aiuta i decisori a migliorare le strategie aziendali e le politiche pubbliche.

Valutazione degli impatti sociali: permette di identificare e analizzare gli effetti sociali associati alla produzione e al consumo di prodotti e servizi.

Miglioramento della sostenibilità: unendo la S-LCA all’E-LCA e alla LCC, è possibile ottenere una valutazione integrata che abbraccia tutti gli aspetti della sostenibilità.

In conclusione, la Social Life Cycle Assessment (S-LCA) rappresenta una metodologia chiave per la valutazione della sostenibilità sociale. Le recenti linee guida del 2021 hanno rafforzato la sua applicabilità e rilevanza, rendendola uno strumento indispensabile per chi si occupa di sostenibilità a livello professionale.

La conoscenza e l’applicazione della S-LCA consentono di promuovere pratiche più responsabili e sostenibili, contribuendo significativamente al benessere sociale ed economico e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’articolo è disponibile qui!